VACUUM 空色(からいろ)の部屋

会期:2021年6月26日(土)~8月8日(日)

会場:Operation Table

金土日 11:00-18:00 月~木はメールまたは電話で連絡いただきオープンいたします。

(e-mail; info@operation-table.com tel; 090-7384-8169 )

Operation Tableは元動物病院の建物を少しだけ改造し、アーティスト・イン・レジデンス/オルタナティヴスペースとして2011年にオープンしました。病院のスペースで展覧会を、といえば1960年代初頭、日本の前衛美術家たちの拠点となっていた「内科画廊」という場所が思い浮かびます。内科画廊の実験にはとても及びませんが、Operation Tableもどこか美術の通念から零れ落ちるようなはみだし空間でありたいとねがってきました。「VACUUM 空色(からいろ)の部屋」は、10周年を記念して、その内科画廊で開かれた「不在の部屋」展へのオマージュとして企画しました。ギャラリーは実在/不在を示唆する作品で充満されています。「不在」や「からっぽ」「虚空間」を主題とする、11名のアーティストの作品による空色(からいろ)の部屋をどうぞお訪ねください。

出品作家

大西伸明 草野貴世 古賀義浩 坂崎隆一 鈴木淳 中西信洋 藤本由紀夫 森秀信 山本聖子 安田尚平 横溝美由紀

会期中のイベントは、新型コロナ感染予防対策の状況にしたがって開催します。詳細は決定後、ご案内します。

展覧会開幕2週目においでいただいた府中市美術館学芸員、神山亮子さんに展評を寄稿していただきました。

|

| ||||||||||||||||||||||||||

|

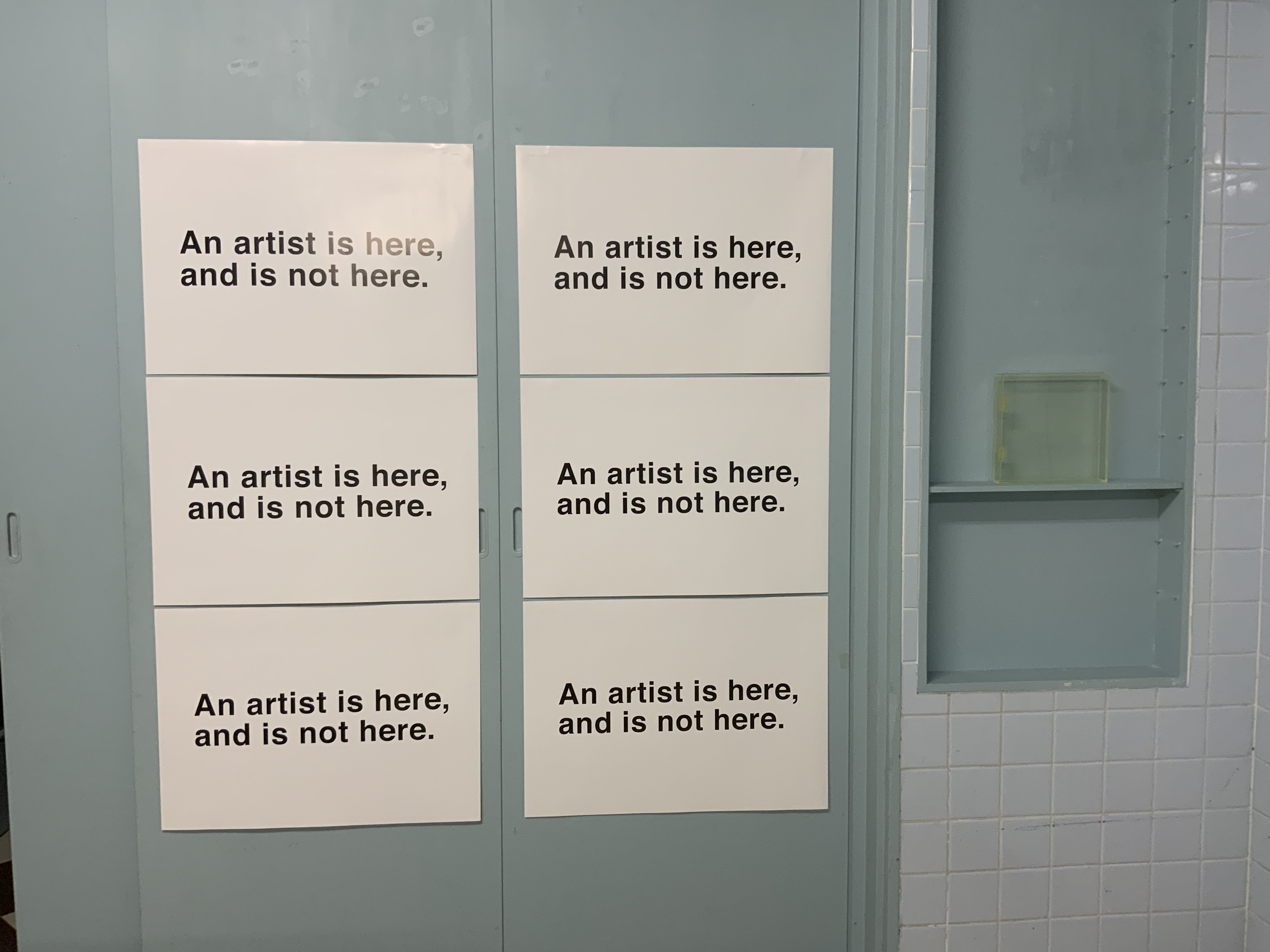

(手前手術台上)横溝美由紀 "aero_box" (左パネル) 森秀信 "An artist is here, and is not here" (正面ライトボックス) 鈴木淳「空色の森」2021年 |

(手前手術台上) 大西伸明 "BONE" "VACUUM SKULL" (正面パネル) 中西信洋"Stripe drawing on mirror-Sayagatani 1-6" (正面台上)"Open cave-Red, Orange, Yellow, Blue, Green"

|  |

古賀義浩 「空の風景」 映像、アクリル板 2017 / 「煙の風景」 映像、アクリルボックス 2017

|

|  |

横溝美由紀 "aero_sculpture” セロハンテープ、アクリル 2017

|

| 森秀信「アーティストはここにいてここにいない」コピー、A2用紙 2006

|

| 藤本由紀夫 "empty" アクリルボックス

|

| 鈴木淳「空色の森」 ライトボックス 2021

|

中西信洋 "Stripe drawing on mirror-Sayagatani 1-6"engraving on mirror 2011

/ "Open cave - Orange, Red, Yellow, Blue, Green “ pulp, pigment 2004

/ "Stripe drawing on mirror-Hallucination 1-2" engraving on mirror 2011 | https://www.laprairie.com/ja-jp/editorials-article?cid=artistic-encounter | |||||||||||||

VACUUM 空色(からいろ)の部屋

神山亮子

東京とは明らかに違う強い日差しと蒸し暑さだった。半日の移動はあっという間だったが、移動した距離の長さは温湿度の変化として体が受けとめている。東京は6月20日に3回目の緊急事態宣言が解除され、その頃から感染者数が増加し続けていて、けれどその事実を無視するかのようにオリンピック・パラリンピックの開催準備が淡々と進んでいく。現実が予測を超えた展開を見せてくると、日常の現実感も徐々に失われていくものだ。北九州の日差しは、そんな私の薄まった日常感覚に、濃い陰影を取り戻してくれた。

思い切って遠出をしたのは、Operation Tableの10周年を記念する企画展を見るためだった。(註)

Operation Tableは、長く美術館学芸員をつとめた真武真喜子がオーナー、ディレクター、キュレーターとなり運営している私設のギャラリーで、場所は真武の実家であるかつての動物病院の診察室だ。手術台や無影灯はそのままに、室内は全体がグレーがかった水色=空色に塗りかえられている。そこで開かれた「VACUUM 空色(からいろ)の部屋」展には、「実在/不在」をテーマのもとに、世代もスタイルも異なる作家11名の作品が集合していた。

まず玄関を入ってすぐのスペースに、古賀義浩による映像作品があった。四方にガラスが嵌まった棚(Operation Tableの備品で動物病院で使われていた棚)の中に白いアクリル板を立て、外側から映像を投影してある。内容は確か空を大きく捉えた風景であったと記憶しているが、明るい場所なのではっきりとは見えない。棚の枠板がアクリル板の中央に影を落として、茫漠としたイメージにざらりとした触感を添えていた。

その奥に位置する受付だったスペースを、草野貴世は蜜蝋で覆った。壁や棚、天井を埋め尽くす黄土色の表面は強度を帯び、中心に残る空っぽの空間と拮抗する。手前の壁にはフード付きのローブが、一つは壁に吊るされて、一つは棚からだらしなく垂れ下がっている。人体の抜け殻のような暗色の布は、まわりの光を吸い込んで異質な存在感を放っていた。

中西信洋は鏡面を削って描いた風景画と、紙製の穴だらけの小彫刻を出品。ひとりの作家のなかにある硬軟の対比が興味深い。手前のステンレス製の台には、大西伸明の精巧な骨の写し4体と、内側が鏡面となり周囲の光を反射する髑髏が置かれている。目に見える世界と実体の乖離、その途方もない距離感を演出する手並みに圧倒させられる。

そのふたりの作品の間に、安田尚平の清楚なたたずまいのガラス器が忍び込ませてあった。立方体をしていて中が空洞という点では、横溝美由紀の作品も同じ構造を持つ。だが与える印象は全く異なっていて、安田の作品が虚の受け皿としてあるのに対して、横溝のそれは虚を内に抱えてボリュームを持つ。おそらく横溝の意図は形式の方にあるのだろう(例えばボックスの輪郭線がつくる水平と垂直)が、周囲との関係が多層的な見方を導いていた。

藤本由紀夫の《empty》は、透明のアクリルボックスの1面に穴が開いていて、その連なりがタイトル文字を刻む。穴を通してボックス内の空気と私たちが呼吸している空気はつながっていて、空っぽの常態性を拡散させる装置ともなっている。隣の壁には白地に黒い文字で「An artist is here, and is not here」とプリントした紙が6枚。森秀信が自身の極限に直面した体験から導いた言葉であるという。ここにいてここにいないアーティストとは、どこか禅問答を思わせるし、1人称のつぶやきととらえると創作時の嘆きにも聞こえてくる。

会場で一番大きな壁を占めるのが、鈴木淳による作品だ。小さなライトボックスがランダムに並び、絶妙な間合いで点滅している。ライトボックスには、出品作を撮影し作品の部分だけを切り抜いた写真がはめ込んである。展覧会を主題としつつ、批評性よりもおおらかなユーモアを感じさせるたたずまいだ。その裏側の壁、細い通りに面した外壁には坂崎隆一のつくった巣箱が取り付けられていた。巣箱は鳥の入れないつくりになっているようで、常に空っぽ。近くの扉には張り紙があって、「申し訳ありません。鳥たちはみんなもう一つの巣箱にいるようです」と書かれていた。

最後の1点は山本聖子による映像インスタレーションで、レジデンスとしても使われる奥の部屋をまるまる使っていた。中央に透明の容器を置き、側面に2方向から映像が投影される。容器に入っている液体をかき混ぜると水が濁り、画像が鮮明に浮かび上がった。

筆者は前日の夜遅く到着し、この部屋のベッドで寝た。ベッド脇の流しには誰のものかわからない歯ブラシが置かれたままで、その隣に洗面道具を置き歯を磨いた。その歯ブラシが展示の一部であることは、翌日その部屋を展示会場として見たときに知った。自分が整えたベッドの布団は、演出のためにめくり上げられた。自分の痕跡が作中の誰かの痕跡と重なり、記憶が攪拌された。

さて、これら多様な作品が並べられたオペレーションテーブルの内壁は(外壁も)、空色=からいろだ。そのことは、イヴ・クラインが1958年にパリで実行した通称「空虚展」を思い起こさせる。クラインは外壁を青色(IKB)に塗ってギャラリー内には何も置かず、訪れた客は青色のカクテルをふるまわれて空っぽの空間を鑑賞した。もうひとつ、1963年の東京、新橋駅近くの内科画廊で開かれた「不在の部屋」展がある。評論家の中原佑介が「反芸術」の旗手たちを招き、彼らは日用品を用いた作品、ガラクタの山で画廊の空間を満たした。

それから50年以上の時を隔てて北九州の小さなスペースで開かれた「VACUUM 空色(からいろ)の部屋」展。ここで「実在/不在」というテーマの現在性について記すべきなのかもしれないが、展示を見て、この普遍的テーマは今や作家各々の問題系のうちにあるように思え、それらを選び出しまとめた真武の嗅覚と手腕に改めて敬意を捧げたい。個人的には「実在/不在」への問いの、千差万別のあらわれ方に興味をひかれた。空っぽの容器や部屋、言葉に、実に豊かな想像力が呼び込まれた。大西と中西が見せる表面への執拗な執着は、実在物の表層を滑り落ちて不在へと着地させて、実在/不在の対立項でない関係性を考えさせられた。古賀と山本の映像の扱い方に、ないはずの重力と手触りを妙に意識させられ、若い世代の感性として印象に残った。

10年目のOperation Tableの内部には、とにかくも個性を放った作品が満ちていて、その背後にいる作家たちの生き生きとした人間味が感じ取られた。真武というオープンマインドの人物が呼び込んだある種の猥雑さと活気があって、それはおそらく北九州という土地柄を映してもいると思われるのだけれど、それは東京では滅多に出会えない熱であった。北九州の影は濃い。

最後に、なぜ「実在/不在」というテーマであったのか。このことについて、真武自身のことばで説明を望むのは、私だけではないだろう。何らかのかたちで聞ける(読める)ことを期待している。

(戦後日本美術史研究 府中市美術館学芸員)

(註)「VACUUM 空色(からいろ)の部屋」は、Operation Tableの10周年を記念する第2弾の企画展。第1弾は、「DECADE; Operation Table/QMAC」。