Operation Table 企画展第2弾

見えない都市 ― 地名の解剖学

2011年10月1日(土)―12月11日(日)

土 sat, 日 sun, 祝 holiday,:11:00 - 18:00

週日 weekdayは予約制 by appointment:090-7384-8169

住んでいる街の名前は、何の不思議もなく意識から遠ざかる。

ところが遠くからやって来た人々には、耳慣れない響きが聞こえてくる。

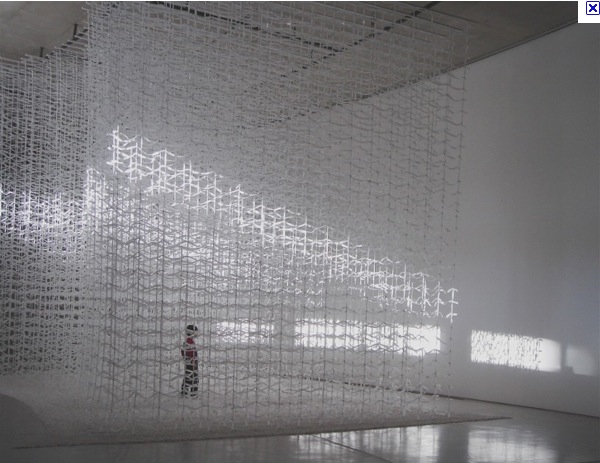

「見えない都市 − 地名の解剖学」では北九州市内の街で「折尾、荒生田、到津、

和布刈、修多羅」など、地域外の人から 見れば不可解な読みの地名をあげ、それぞれに対応するアーティスト

を招き、地名に関連した作品を寄せていただくものである。アーティストの選抜と地名はほとんど

関連なく、また地名への解釈も、地誌的な観点、音声学的興味、地名の語源、街並み外観に注目するなど、

アプローチはアーティスト各人の意向に委ねる。

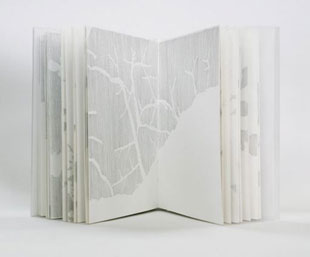

展覧会の概要からは見えてこない都市の表情を、来場者は各自の視点から作品との出会いのうちに読みとっていく。手術台

Operation Tableの上で街の名前がアートに変貌していくのだ。

展覧会名に冠した「見えない都市」はイタロ・カルヴィーノの小説のタイトルから拝借した。カルヴィーノはマルコ・ポーロの「東方見聞録」のパロディとしてこれを書いた。マルコ・ポーロが架空の都市についてフビライ・ハンに語るという設定の幻想小説である。中には「都市の名前」という章が繰り返しでてくる、とても異邦的な薫り高い文章である。

北九州はそれほど古くもなく異国情緒のある都市ではないけど、おもしろい地名だけ拾ってみると、架空の物語が紡げ、まったく見知らぬ都市に変貌しそうな気配もある。この展覧会は、手術台の上で北九州を架空の町に変身させようといういわば地名の整形手術ともいえる。それは見慣れた街を歩き、旅行者のような新鮮な眼で、意識に上ることがなかった魅力を探し出す試みでもある。

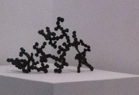

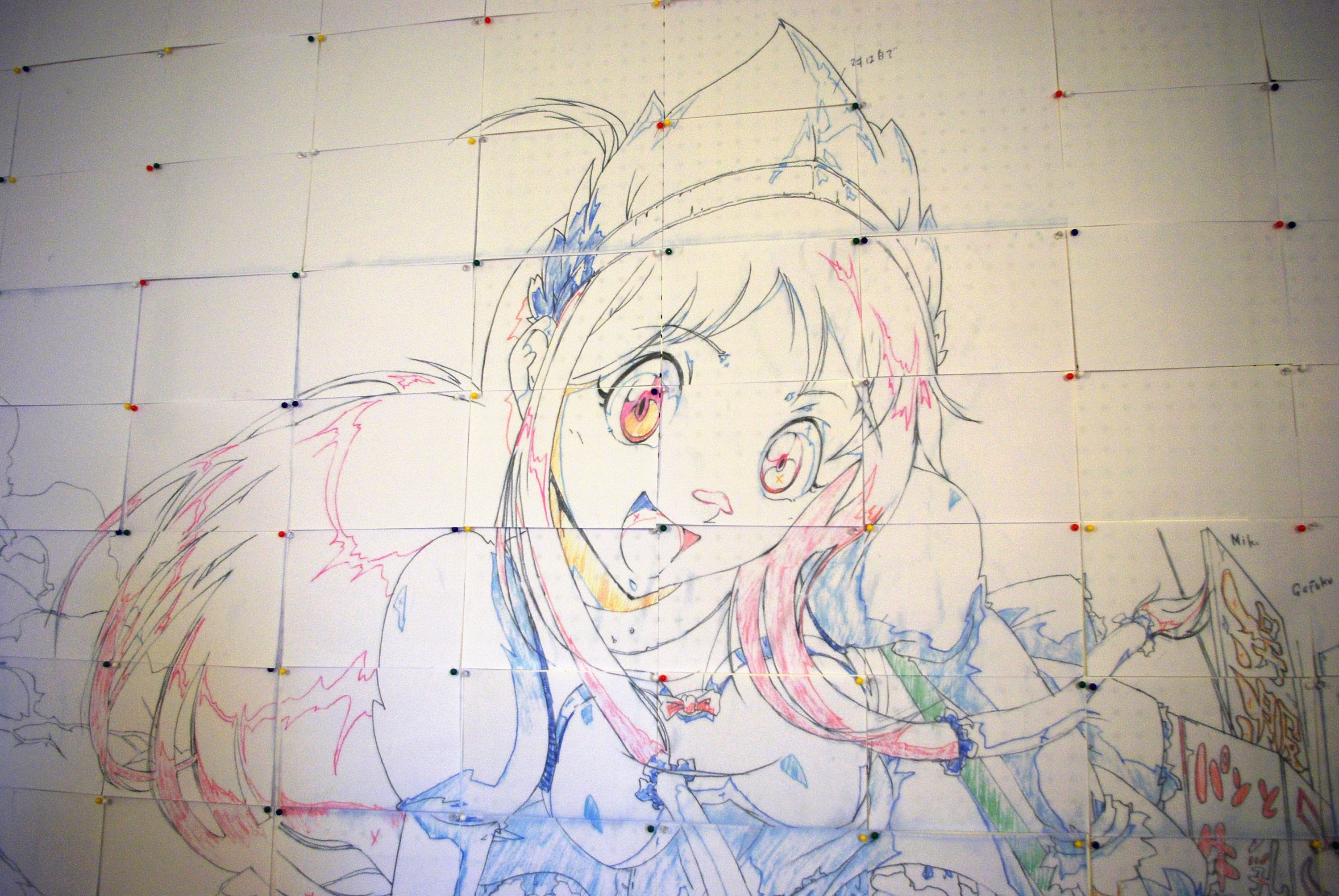

出品アーティスト/ 青木野枝、O JUN、木村真由美、坂井存、佐々木愛、鈴木淳、武内貴子、中西信洋、福地英臣、松蔭浩之

▶関連イヴェントはこちら ▶西日本新聞展評:大久保京「解剖された土地への旅」→jpg

到津(いとうづ/小倉北区)、三郎丸(さぶろうまる/小倉北区)、東鉄町(ひがしてつまち/八幡東区)、春の町(はるのまち/八幡東区)、

荒生田(あろうだ/八幡東区)、折尾(おりお/八幡西区)、修多羅(すたら/若松区)、鞘ヶ谷(さやがたに/戸畑区)、隠蓑(かくれみの/小倉南区)、

めかり/和布刈(門司区)

「鉄と八幡とわたし」

「鉄と八幡とわたし」