「行雲流水」は禅の言葉である。その意味は「物事に執着せず自然の成り行きに身を任せること、またとどまることなく自然に移り変わってよどみがないこと」という。水や雲はたえずかたちを変えていくところから「世の無常」を表しているともいわれる。

雲の行方にまかせ、水の流れに沿って動くことは、この世界ではままならないことも多い。

自然を手なづけようとしてわたしたちはいくども自然の逆襲に会ってきたではないか。原子や電子が支配的になる世界では、自然に盾突く巨大なシステムが築かれていき、いつしか自然からかけ離れたリズムにしたがうわたしたちの日々がある。

いや!だがアートの表現でこそ可能なありかた「行雲流水」がきっとどこかにある。

今回「行雲流水」というテーマのもと、青木野枝、古賀義浩の2名のアーティストにOperation Table5周年記念の展覧会へとおいでいただくことになった。

制作や発表の場、活動歴がおおいに離れているこのふたりのアーティストを結びつけるものは自然と向き合う態度である。

たとえば青木野枝、青木は「修行僧のようなもの」になりたかったと自ら語り、その行為は「諸行無常」とも評される。鉄鋼彫刻を手がけながら、いとも軽そうな空気をいっぱいに含んだそれらの作品は、「空玉」「空の粒子」「空の水」というタイトルが示すように、水や空気の環境を連想させる。

いっぽう古賀は「作品を作るとき、よく、自然が自分の身体の中を通り抜けていくような感覚を味わうことが」あるという。「意識はもはや自分のものとは判別のつかないほど様々な水と混じり合い、他者を含んだ(他者に含まれた)大きな集合体となって」いたとも。(古賀義浩のwebsite から)

水々しいつながりがこのふたりのアーティストにはあるとみた!

古賀もまた制作の原点にあって水や大気の循環に馴染み、その水流はアートと、ヒトの生命の循環、そして社会の体系にまで融合する。

Operation Tableの空間で、ほとんど即興のようにこのふたりがサイトスペシフィックな作品を展開することになった。みなさま、ぜひご一覧をお勧めします。

行雲流水 青木野枝+古賀義浩

2016.4.9 Sat. – 6.26 Sun

11:00-18:00 土・日のみオープン

平日は予約制 090-8384-8169

オープニング・イベント

青木野枝+古賀義浩トーク

「水玉・空玉・流水考」

2016.4.9 Sat. 15:00-17:00

参加費 500円

トーク終了後レセプションあり

参加費 1,000円

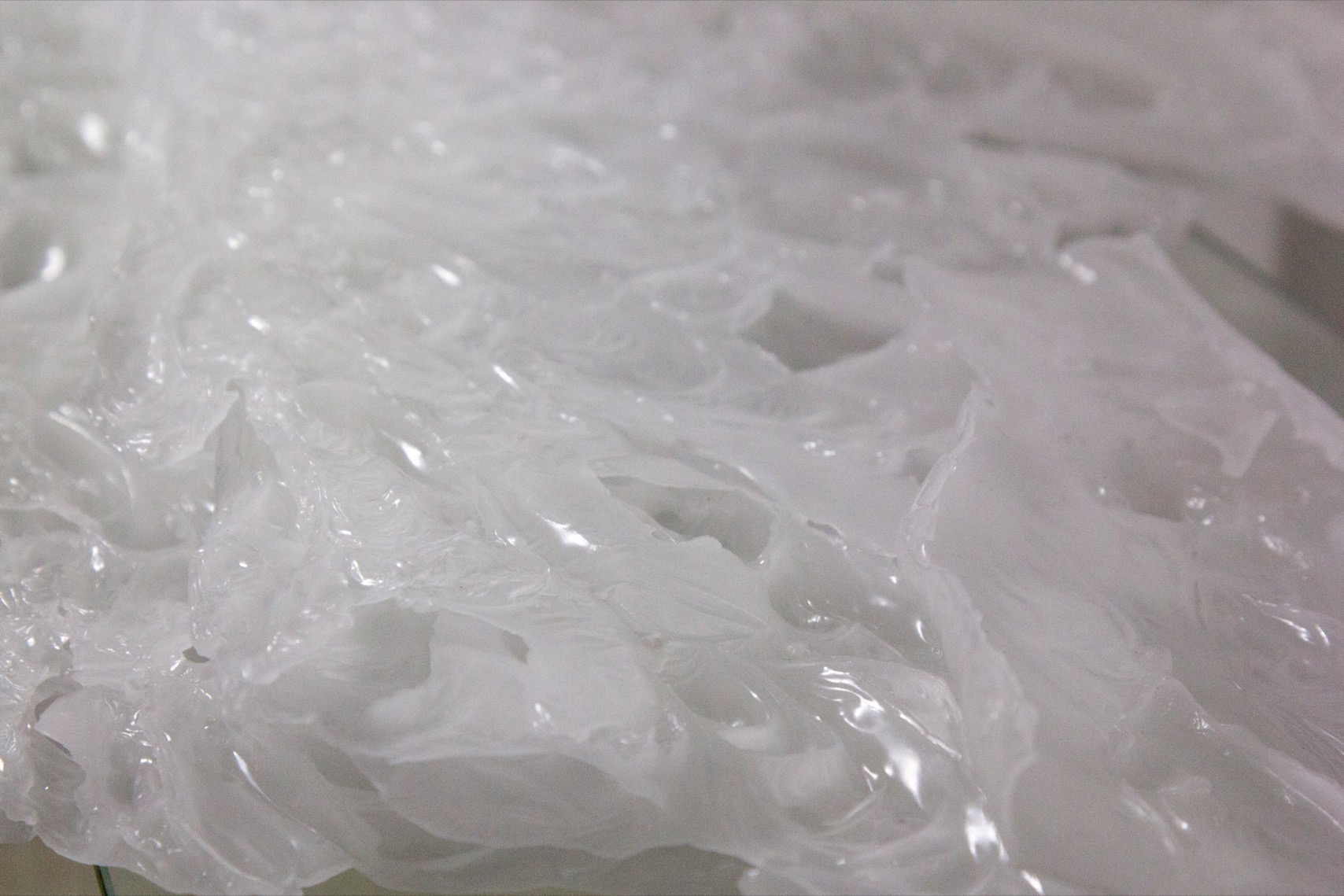

[図版:上段 左から右]・青木野枝 「蒸気管/上前津」 2016 ・青木野枝「空玉」 2016

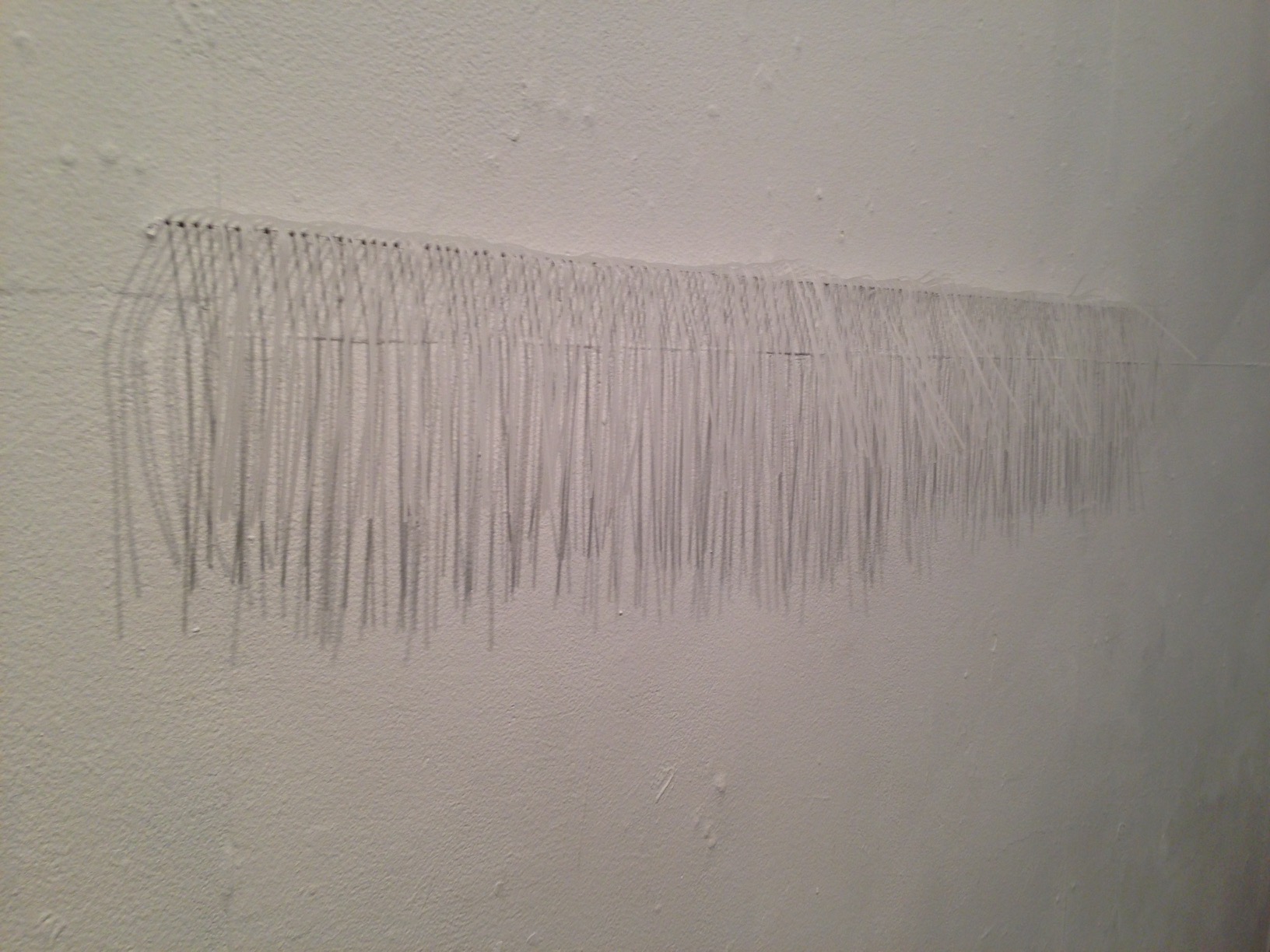

[図版:下段 左から右]・古賀義浩 "far away river Paris 1" 2014 ・古賀義浩「ふたつの生活のための習作」 2014

・古賀義浩 「ふたつの生活のための習作」(部分) 2014

青木野枝

1983年 - 武蔵野美術大学大学院造形研究科修了

2012年 「ふりそそぐものたち」豊田市美術館・名古屋市美術館

2014年 「ロジカルエモーション」/スイス、ポーランド、ドイツ

2014年 - 1月1日、第55回(2013年度)毎日芸術賞を受賞

ほか国内外で個展・グループ展、受賞多数

古賀義浩

2009 年 多摩美術大学美術学部彫刻学科 卒業

2012年 個展「見なれた海岸線」 Art space tetra, 福岡

2013年 「Espace des art sans Frontières」 パリ、 アーティスト・イン・レジデン ス参加

2014年 グループ展「直感のジオラマ」 福岡市美術館

ほか個展・グループ展多数

「行雲流水 青木野枝+古賀義浩

クロージング・イベント

古賀義浩 公開制作 「遠い川-QMAC-」

6月26日(日) 15:00〜

古賀義浩が2013年パリのアーティスト・イン・レジデンス“Espace des art sans Frontières”滞在中に行った”far away river -Paris”を、QMAC付近の川で再び制作いたします。

http://www.yoshihiro-koga.com/works/

古賀義浩「遠い川-QMAC」公開制作@板櫃川 2016/06/26

二人の雲水

小松健一郎(北九州市立美術館学芸員)

「書教及び詩賦雑文は(中略)行雲流水の如く、初め定質無く、但だ常に當に行くべき所に行き、常に止まらざる可からざる所に止まり、文理自然にして、姿態横生す」。空を行く雲や流れる水のように、文章にも初めから決まったかたちがあるのではない、とする北宋の詩人蘇軾の言葉は、「書教及び詩賦雑文」を「アート」に置き換えてもそのまま意味が通りそうだ。禅宗では、「行雲流水」の如く、師を訪ね道を求める修行僧を「雲水」と呼ぶらしいが、現代アートの求道者たちもある種の「雲水」なのかもしれない。「行雲流水」をタイトルに冠した本展は、青木野枝と古賀義浩、二人の自然と向き合う態度を共通項としながら、ひと処に留まらないそれぞれの制作姿勢をも見せてくれる。

青木野枝の鉄鋼彫刻がもつ独特の軽やかさについては、これまでもたびたび言及されてきた。溶接と溶断によってつくり出された繊細な作品は、鉄という素材が本来持っているはずの重厚さを打ち消しながら、内部に空気をはらんだり、外の空間に充満していくかのように増殖したりする。繰り返される円形や垂直にスッと伸びた形態は、水滴や木々などを連想させるが、われわれが青木の彫刻に「自然」を感じるとしたら、それは何らかの具象的なイメージというよりも、作品とわれわれの間を自在に行き来する空気や光がそうさせるのかもしれない。

作品名に頻繁に用いられる「空」「水」「雲」といった言葉も、自然界を循環する微細な粒子に対する作家の強い関心を示している。そう考えると、円や円錐、立方体といった反復される幾何学的なかたちやそこから伸びる細い線が、分子配列の模型にも似た根源的なかたちに見え、目の前の彫刻は、その場の空気とともにわれわれをも包み得る大きな存在としても、あるいは目に見えないほどの小さな元素のようにも感じられる。

本展の出品作にも、《空の水》《空の粒子》の連続する円、《ふりそそぐものたち》などの円錐形、《原形質》の丸みを帯びた突起の有機的な形態など、従来の作品を思わせる造形要素が見られるが、大きく違うのは、素材として紙が前面に現れたことである。たとえば《シロタマ1》《シロタマ2》は、円錐形を成す鉄の骨組みに短冊状に切り裂いた紙の束をいくつもくくり付け、《シロタマ3》は丸く切り抜いた白い紙をハトメで繋いだ作品である。それ以外にもドローイングを施した紙を円形に切り抜いた作品は、平面と立体の表現が交差するようで面白いが、大部分の作品は立体として制作されている。それらの「紙彫刻」は、基本となるかたちが過去の作品を容易に思い起こさせるだけでなく、青木が鉄鋼彫刻のなかで無数に繰り返してきた「切る」「つなぐ」という行為が共通している。これまで鉄を軽やかに扱ってきただけに、紙というそもそも切りやすく簡素な素材がどういった展開を見せるのかは今後を待ちたいところだが、同じかたちに切る行為の積み重ねは、従来の流れに沿う特徴だろう。

また、《立山》のシリーズに連なる石鹸の作品も、「積む」という行為に注目させる。石鹸を使うという着想のきっかけに、ナチスが強制収容所の犠牲者の遺体から石鹸をつくった、という噂話があったことを考えると、手術台に載せられた石鹸が不気味なものにも見えてくるのだが、風景をモチーフとする古賀作品に挟まれたこの場所にあることで、どちらかと言えば、河原の石などの具体物を連想させる。かつて青木が《立山》について、賽の河原の石のように、崩れても何度も積み上げる、繰り返しの作業に言及していたことを思い出す。さらに、彼女はひらすら溶断を続ける作業をしばしば修行に例えているが、鉄や紙を「切る」「むすぶ」、石鹸を「積む」といった反復作業は、ひとりの修行僧=雲水としての青木の作法なのかもしれない。

多摩美在学中、その青木に教えを受けたことがあるという古賀義浩も、「作品を作るとき、よく、自然が自分の身体の中を通り抜けていくような感覚を味わ」い、「自分の意識が、大気の微細な粒子の中に融け込んでいくのを感じ」るという。その言葉には、どこか青木と通じる雲水めいた姿勢がうかがえる。

とはいえ、目に見えない「大気の微細な粒子」そのものを捉えるような青木に対し、古賀の作品はむしろ、目に見える自然の外観が出発点になっているのではないだろうか。言い換えるならば、一定の距離から自然を眺める目のような態度が本展出品作の背景にあるように思われるのだ。だからこそ、離れた地点から意識だけが抜け出して、自然の一部となって循環する感覚が得られるのかもしれない。

そうした印象は、本展に出品された《Green field》や《White ground》が、展示室の壁面に直接吹き付けられていることとも無関係ではない。セメントと顔料を高圧で吹き付けたこれらの作品は、ほとんど壁面を支持体とした絵画と化している。作家自身は「写真家の目線」と言うが、ジオラマの森林を思わせるザラザラとした緑の領域や、かろうじて壁面に張り付いている白い山は、まるで飛行機から見下ろした風景だ。もちろん、古賀の作品は絵画そのものではない。風景画が「開かれた窓」として壁面を突き抜けた奥行きを見せるとすれば、これらの作品は逆にわれわれの現実空間に突出してくる。

ここで興味深いのは「風景を三次元化したい」という作家の言葉である。山々や川など、風景を成す要素がもともと三次元のものであることを考えれば、一見矛盾しているようにも思える言い方だが、風景とは自分の立つ位置からの眺め、すなわち平面に投影し得る視覚的なイメージであったことを再認識させる。直接に立体で自然物を造形するのではなく、平面から三次元空間ににじみ出してくるような手法。その点、以前は完全な平面上に吹き付けられていた《Green field》が、部屋の角や棚といった凹凸にまで侵出していることは見逃せない。

一方、石板などに文字を書くための石筆を利用した作品は、ポキッと折った石筆の断面を青く塗り、その断面を連ねていくことで川の流れのような輪郭を浮かびあがらせる。断面は三次元のものだが、折れた面をふたたび閉じ合わせることで、二次元の線になるのである。そうすることで前述の作品とは逆に、三次元を二次元の「風景」イメージへと変化させる。集合させた石筆自体が小瓶やシャーレのようなかたちに削られているのも、まるで小さな器のなかに風景の標本が収められているようで印象深い。

さらに、3Dプリンタを用いた《冬の宮殿》は、文字通り三次元を直接に扱った作品である。植物の枝をスキャンし石膏に置き換えたものだが、その際、枝がかたちづくる影をも量感として出力した。つまり、現実の枝がもつ姿かたちではなく、われわれの目に写る光と影を同質のものとして捉え、物質化しているのである。その結果生まれたオブジェは、まったく別の植物や山々のような「新しい風景」としてわれわれの前に現われる。

本展では、二人の作品は同じ空間に置かれているものの、お互いにぶつかり合うことなく一定の距離を保っている。しかし唯一、受付ブースのなかでは、両者の作品がグリッド状に仕切られた棚に左右対称になるよう並べられている。その様子は、二人の雲水が自然と真摯に向き合い、「積む」「切る」「折る」「つなぐ」といった行為によってつくりあげた、自然に捧げる祭壇のように思えた。

2015年10月ー12月に開催された「漂着」展、ラストのパフォ—マンスが会期終了後の1月に上演され終了しましたが、このたび、福岡市美術館学芸員、正路佐知子さんに展評を寄せていただきました。展覧会に際し行われた6つのパフォーマンスのうち半分を現場で目撃した正路さんのエッセイは最もライブな証言となっています。

なお、「漂着」参加アーティストによるパフォーマンス、潘逸舟「呼吸」(2015.10.03)、村田峰紀「ギター@小倉城(2015.10.04)、坂井存「重い荷物:小倉練り歩き編」(2015.11.14)、松岡涼子+藤井邦博「ダンスとギターの波打際」(2015.11.15)、松野真知「窓/乳」(2015.12.19)、友清ちさと「Kiyoozeの世界中みんな幸せradio !! 」(2016.1.16)のすべての記録動画をHP上にUPしています。ほぼノーカット編集で長いものも多いのですが、ご覧いただければ! こちらをクリック

QMAC企画展第11弾《漂着》が森秀信さんのレポートにより「映画好きによる映画好きのためのWebマガジン CinefilーART@Kyushu」欄に掲載されました。