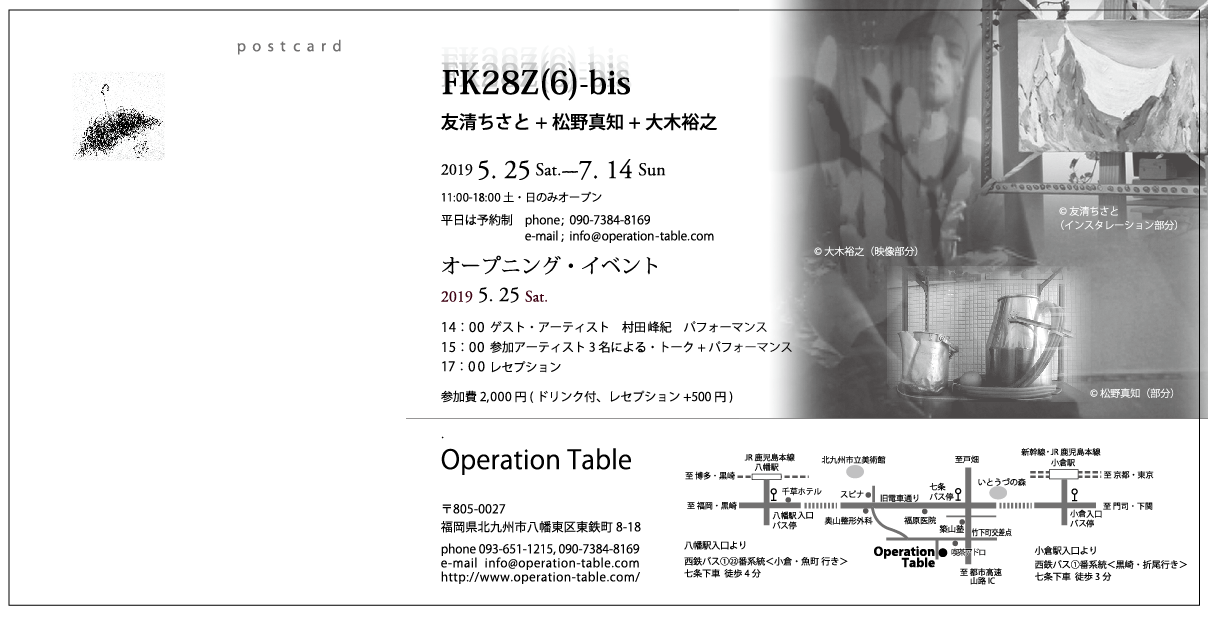

FK28Z(6)-bis

友清ちさと+松野真知+大木裕之

2019年5.25 Sat.-7.15Mon

11:00-18:00 土・日のみオープン

平日は予約制 Tel;090-7384-8169, e-mail info@operation-table.com

オープニング・イベント 2019.5.25 Sat.

14:00 ゲスト・アーティスト 村田峰紀 パフォーマンス

15:00 参加アーティスト3名によるトーク+パフォーマンス

17:00レセプション

参加費 2,000円 (ドリンク付、レセプションは+500円)

「FK28Z(6)-bis」は大木裕之、友清ちさと、松野真知による「福28ZAKI海浜博覧祭」のQMACヴァージョンです。 「フク28ZAKI海浜博覧祭」はアーティスト、友清ちさとが企画し、2013年から、友清の出身地、福岡県福津市にある旧玉乃井旅館でほぼ毎年、開催されてきたグループ展。展覧会名は、福津市が2005年宗像郡福間町と同郡津屋崎町が合併してできた市であることから、フクマとツヤザキを合成した語からなっています。映像とインスタレーションに演劇的要素を加えたパフォーマンスあり、と即興性を重視した展覧会の編成メンバーは毎回少しずつ変化し、開催地も昨年は東京であったりと、変幻自在な形態をとってきました。玄界灘に面した元海浜旅館の建物から、住宅地にある元動物病院の建物へと舞台を移す今回の展覧会では、「住むこと/移動すること」の様々な意味が浮かび上がってくるようです。

ゲストのパフォーマー、村田峰紀は、Operation Table/QMAC外壁にはじめて壁画、コウモリ傘のドローイングを残したアーティスト、今回は壁画改作パフォーマンスのために北九州にやってきます。

5/25はパフォーマンス連続の刺激的な午後になります。お時間許される方はどうぞお集まりください。

【略歴】

この略歴は、各アーティストと今回の「FK28Z(6)-bis」との関連に焦点を当て編集されています。

各々の詳細については各リンク先をご覧ください。

友清ちさと 1984年福岡県生まれ。2014年東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程絵画油画専攻修了。2007年個展「平行山脈」(自宅アパートポテトハウス/東京)、2008年グループ展「パートタイムゴッドI」(ART GALLERY 直指天/愛知)以来、数多の展覧会に出品。「M・I12展 よさこいアート祭り」(2012 沢田マンションギャラリーroom38/高知)、「超たまたま11」(2013 小金井アートスポット シャトー2F/東京)以後、大木裕之主宰の展覧会やイベントにたびたび参加してきた。2013年「オーヴァー ザ レイ ンボウ スモッグ」(旧百三十銀行ギャラリー/北九州)に参加。同年「福28ZAKI海浜博覧祭」を福津市の旧玉乃井旅館で企画、以後ほぼ毎年開催。2014年 「VOCA展2014 現代美術の展望 - 新しい平面の作家たち」 (上野の森美術館/東京)出品。2015年 Operation Table企画「漂着」展に参加し架空のラジオ局を開くパフォーマンスを上演した。 2019年3月個展「文字書くために」(Gallery Sonia/東京)開催。今回の「FK28Z(6)-bis」はこの個展出品作をもとに構成されている。

http://www.chisatotomokiyo.com/ja

大木裕之 1964年東京都生まれ、東京都、高知県在住。東京大学工学部建築学科在学中80年代後半より映像制作を始め、1991年から高知県に制作活動の拠点を置く。1995年には高知県立美術館で制作した「天国の六つの箱 HEAVEN-6-BOX」(1994-95) が、第45回ベルリン国際映画祭ネットパック賞を受賞。「時代の体温」(1999年 世田谷美術館)、「How Latitudes Become Forms」(2003年 Walker Art Center/U.S.A.)、「マイクロポップの時代:夏への扉」(2007年 水戸芸術館)、「虹のキャラバンサライ - あいちトリエンナーレ 2016」(長者町会場、愛知)、「歴史する! Doing history!」(2016年 福岡市美術館)など国内外の展覧会にも多数参加。2013年の第1回以来、友清企画の「福28ZAKI海浜博覧祭」には毎回参加してきた。

https://urano.tokyo/artists/oki_hiroyuki/

http://www.peeler.jp/review/1010fukuoka/index.html

https://www.yidff.jp/docbox/11/box11-2.html

松野真知 1983年北九州市生まれ。2007-2008 松野牧場就農。2010年名古屋芸術大学絵画学科卒業、うきは市在住、卒業後松野牧場に帰就し、現在もアーティスト活動と牧場の仕事を 往き来し制作発表を続けている。2012年「とらんしっと:世界通り抜け」、2015年「漂着」 でOperation Tableの企画展に参加。2016年の第4回から「福28ZAKI海浜博覧祭」にはじめて参加、以後毎回出品。2016年個展『In The Cycles/いくつもの環の中で』(gallery SOAP, 八万湯プロジェクト/北九州)、2017年「第2回宇部現代美術展 outer scape 外茎」(渡辺翁記念館 宇部市)、2018年「《大学連携プロジェクト》批評する身体:メディアと社会と表現と」(アートラボあいち/名古屋市)に出品。

http://www.peeler.jp/people/matsuno/index.html

http://www.nua.ac.jp/content/wp-content/uploads/2018/02/20180208112222.pdf

FK28Z(6)-bisに寄せて

友清ちさと

テレビに出るほどの都会でもなく、ドキュメンタリー映画に登場しそうな人里離れた田舎でもない、自然と住宅地の混合した平凡な私の故郷。昔、「福間」と「津屋崎」は合併して「福津市」になった。わずかに残った旧い建物の一つ、海沿いの旧玉乃井旅館で、私は数年前からプロジェクト「福28ZAKI海浜博覧祭1-5」を始めている。通常のギャラリーとは違い、もと旅館であったその建物は、展覧会、カフェ、菜園、作品や資料収集、文筆活動の舞台となってきた。そしてそこにはなにより家主の美学に貫かれた暮らしがあった。本プロジェクトは展覧会という形でそれらと共存するかの様に行われて来た。

今回はそのもう一つの展覧会「FK28Z(6)-bis」・・同じ福岡県の北九州市にある Operation Tableに舞台は移る。このスペースもまた、旧動物病院であった建物で展覧会やパフォーマンスが催され、コレクションが展示され、アーティスト・イン・レジデンスや様々なセミナーが開かれる場所である。そしてまたオーナーの住居でもある。本プロジェクトはそれらと共存するかの様に行われる。

福津市では個人商店がつぶれ、巨大なショッピングモールが出現し、藪や田がなくなりユニットの建て売り住宅が建ち並ぶ。見慣れた風景が変容するのはショックであり問題点を挙げたくなる。巨大資本のショッピングモールは個人商店を脅かし、それらがつぶれたら街は荒廃するだろうが、一方で高齢者や家族連れには便利で快適だ。なにが悪いとも言い切れない。似たようなことが日本中に沢山あるのだろう。風景が変わることは同時に暮らしの在り方の変容を予期させる。知らぬ間に日本全体の風景や暮らしが変わっているのではないかと思う。

風景の変容や暮らしや家庭の問題は、ノスタルジーや人間関係や人格の問題というよりも土地の制度、風土や慣習、街や建物の作りなどで本来自由な人間の動きが規制され、生活様式や思考までも無意識に規制されてしまうことが起因ではないか。その結果が風景の変容をもたらすのだ。暮らし方、家庭については、ジェンダー、フェミニズム、男性性、高齢化、核家族、単身居住、地方と中央都市といった様々な見方から考察することが出来る。暮らしを等身大のアクティブととらえて既存のアクティビズムに限らずに、展覧会自体をもアクティブと考え、作品を活きた建物に配置し、風景に変化を与え暮らしへの自由さを拡張したい。

今プロジェクトは場所が変わることにより、これまでの活動を継承しつつ再解釈をする貴重な機会と感じる。 近年家庭とアートに置かれていた比重を軽くし、建物とアートを読み替える。旧玉乃井旅館を初めて見つけた時の原点回帰である。土地があり、そこで家主が暮らし、自分の考え方を持ち活動する、元の用途の様子が残った(残した)建物がある。それらの秩序と本プロジェクトとがリンクし、一緒に・・ものを創ること、食事すること、 表現すること、話すこと・・。そこで産まれる化学反応は時に調和し、時に異物となるかもしれない。しかし、その先には新しい世界観が見いだせると思う。あの壁に作品があったら! この部屋で展覧会が開けたら?

FK28Z(6)-bisに寄せて

大木裕之

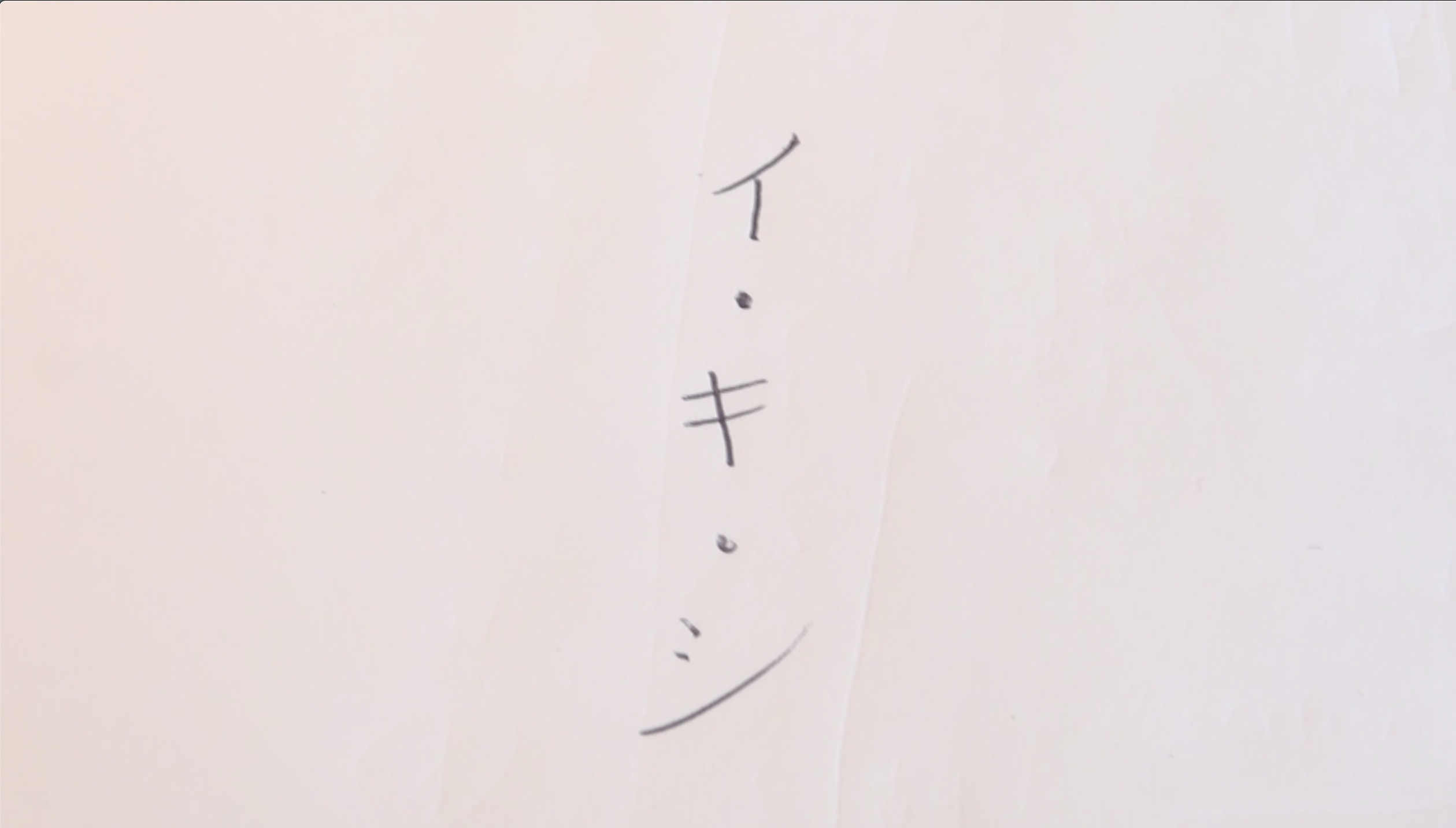

〈新作(短編)映画を、「今回、この「キ」に撮りはじめ、それを無編集で上映する〉という「イ」が生まれ、5/22・福岡に向かうjetstarの中でタイトル『イ・キ・シ』が生まれ、夜、天神から「いとうづ号」で七条に降り立ち、初のOperation Table に着いて!、翌日5/23朝9時に到津(いとうづ)ミスタードーナツでノートにキした〈イ・キ・シ〉という言葉を撮影して撮影が始まり、、Operation Table のレジデンスを基(キ)に、その界隈の、素敵な、そして、イ・キ・シとともにわずかながらもの、時と人と光と闇との交流、交感、交情、アクションの、さて、結果/無結果!!!

FK28Z(6)-bisに寄せて

松野真知

家族で牛を飼い牛乳を生産している。

私のこれまで見てきた幾つかのもの、今見ているもの、異なるが重なり合う意味や形と掴みどころ無い普段の私達の会話の中でその場その場を仮に繋いで行きつつ捉え直してみる。実際のところ個々人が抱いた感情や違和感をどう手渡し、共有することが出来るのだろうか。誰かが持ち寄った誰かのいつもと同じものを口にしながらいつもと違う感覚を反芻してみる。

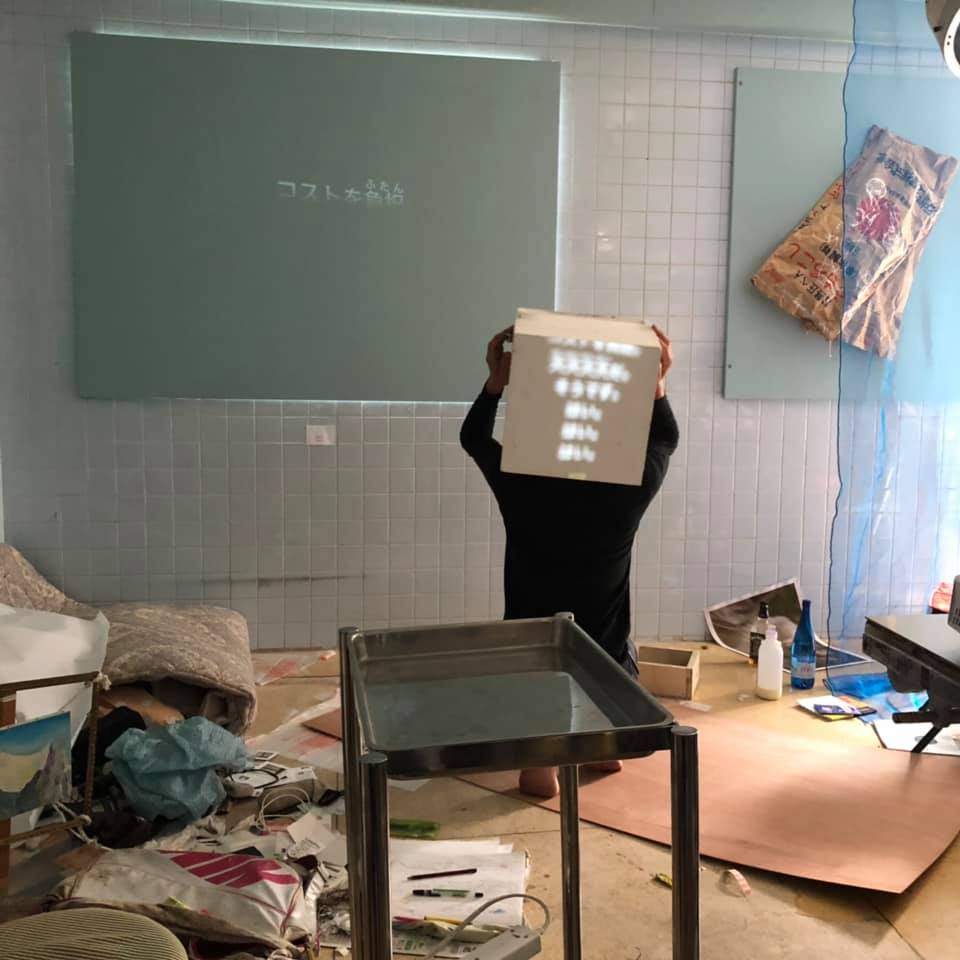

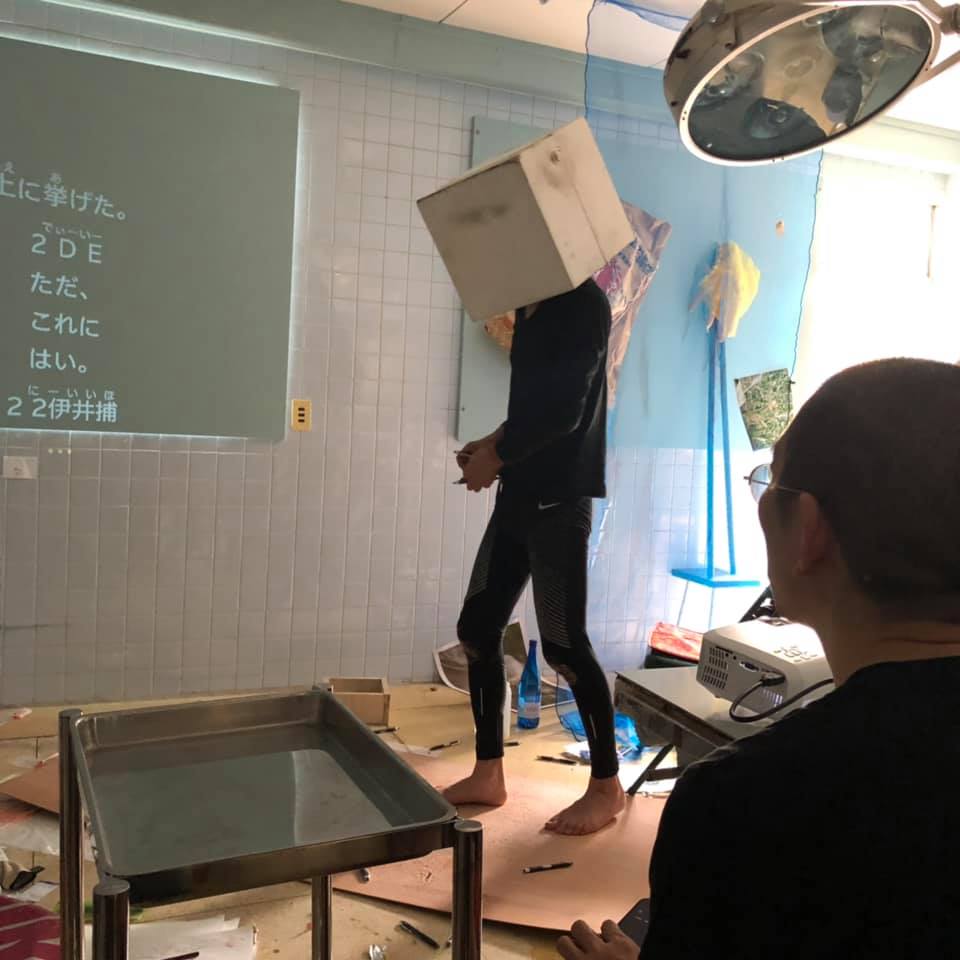

村田峰紀パフォーマンス

メインギャラリーにて、頭に箱をかぶって視界を塞がれたままの村田が、床に敷いた合板をボールペンで引っ掻き続けるドローイング・パフォーマンスを行った。それから2014年の「Morgan O'Hara Cosmopolitan Pencil/どこでもエンピツ」で、今回のようにゲストとして ドローイング・パフォーマンスを行った際に穴を開けた合板を、外壁に当てスプレーペンキによって壁面にステンシルを施し、それを横たわる蝙蝠傘のドローイングに仕立てた。

|

|

|

|

|

©Maki Harada ©Hatsune Miyamoto

©Hatsune Miyamoto ©Chizuru Kawanami ©Hatsune Miyamoto |

友清ちさと+松野真知+大木裕之 トーク&パフォーマンス

3人は銘々、今回の「FK28Z(6)Z-bis」のための出品作について、制作の動機や意図、過程を語り、そのあいまあいまにパフォーマンスを行った。大木は会場に敷いてある自分自身が寝泊まりしていた寝具に寝転がったり、シーツを被ったりして、あたかも参加してないかのようなジェスチャー。友清は無闇に傘をさしたり小さな椅子に登ったり降りたりを繰り返しながら舞台での台詞のように自作を語る。松野は椅子に座ったまま、他者の言葉に耳を傾ける。台本のない、全て成り行き任せの進行だった。

|

|

|

©Chizuru Kawanami ©Hatsune Miyamoto ©Chizuru Kawanami |

無闇(ムーヤミ)から闇雲(ヤミークモ)へ・ゾーン

会場構成;まずエントランスにある3人の共作ゾーン「無闇 ムーヤミ」から「闇雲 ヤミークモ」を通り抜けます。

|

|

|

|

©Chisato Tomokiyo ©Chisato Tomokiyo ©Chisato Tomokiyo |

松野真知ゾーン

メインギャラリー窓際からコーナーをまたぐふたつの壁面は松野真知ゾーン、2017年以来、主題としてきた口蹄疫とそこから派生する社会的問題、そして犠牲になった牛たちへの鎮魂を表現したインスタレーション、遺伝子組み換えトウモロコシの栽培をめぐる問題を示唆するインスタレーションの2点、それぞれ松野が日々生業としている牧場の仕事で直面してきた事象を作品にとりこんでいます。

|

|

|

|

|

©Chisato Tomokiyo ©Chisato Tomokiyo ©Chisato Tomokiyo |

大木裕之ゾーン

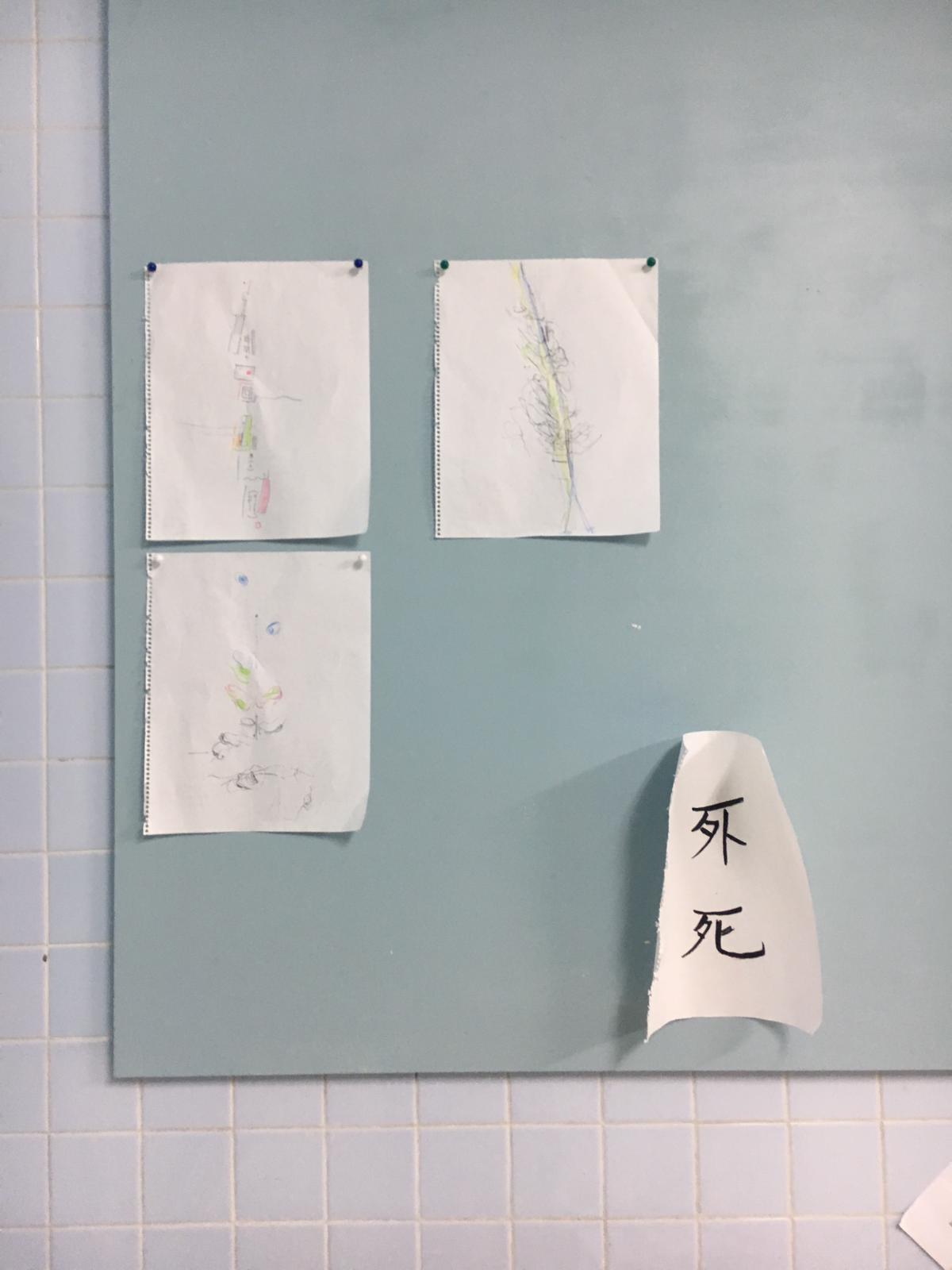

メインギャラリー正面には、大木裕之がOperation Table/QMACを訪れ滞在し、「アクション」した痕跡の寝床がそのまま置かれています。その壁面にはドローイングが貼られ、近辺や市街地を歩き回り撮影した映像作品「イ・キ・シ」(12分)を上映。

|

|

|

|

|

|

©Chisato Tomokiyo 映像作品タイトル部分 ©Chisato Tomokiyo 野外彫刻 |

友清ちさとゾーン

大木ゾーンの傍らにひっそり置かれた小さなキャンバスを中心にしたオブジェは、トモキヨの旧作、これに関連する「風景と風景画の間」映像とインスタレーションが奥のバスルームに、そして隣室では映像作品「文字書くために」を上映しています。

|

|

|

|

|

©Chisato Tomokiyo ©Chisato Tomokiyo ©Chisato Tomokiyo ©Chisato Tomokiyo |

友清ちさと壁画制作

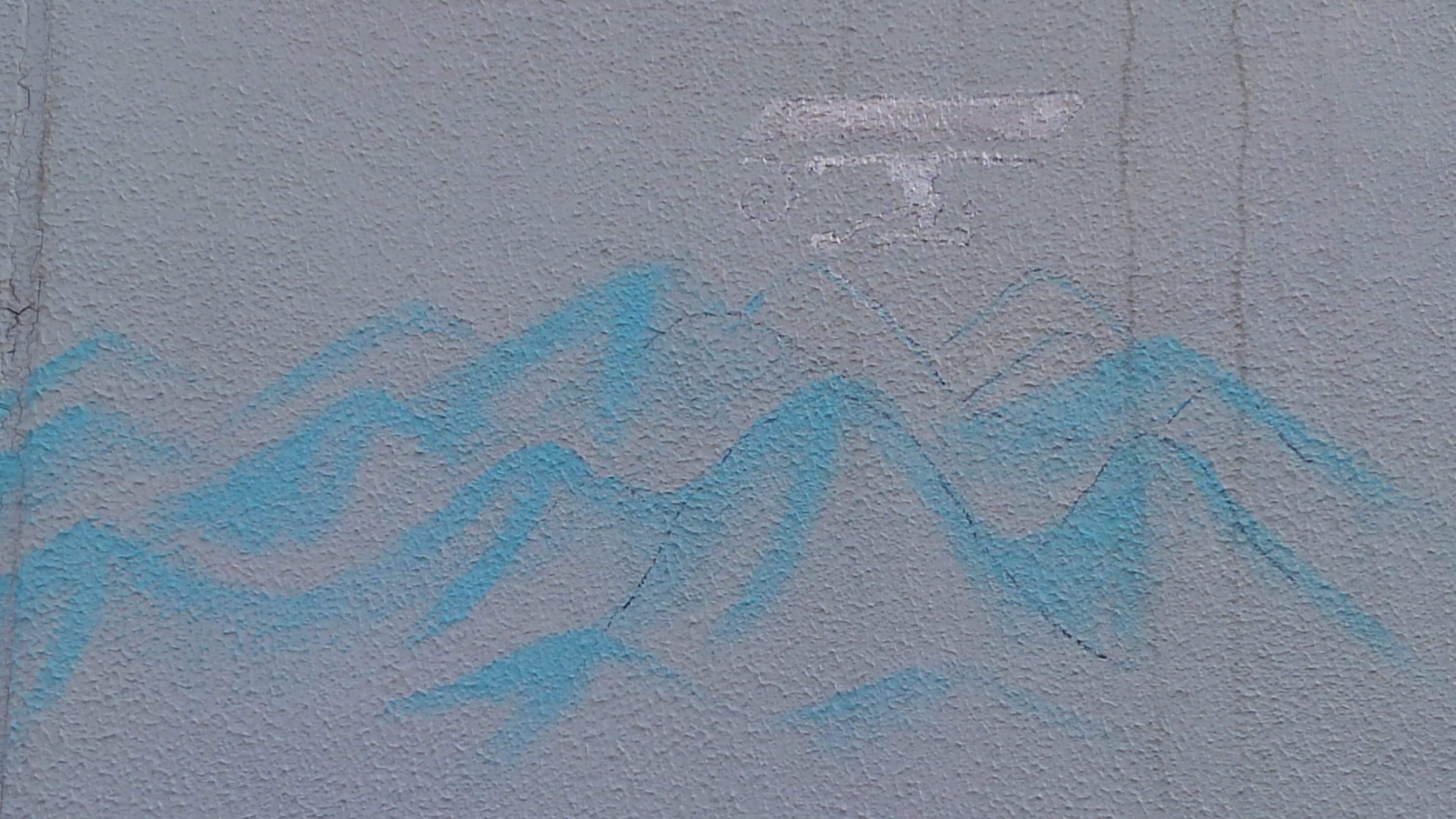

展覧会オープンの3日後、友清は帰省中の福津市から再びOperation Tableを訪れた。2015年「漂着」展に参加した際に描き残していた壁画を完成させるためである。だが未彩色だった部分を完成させるのみでなく、もうひとつの壁画を描き加えることになった。「FK28Z(6)-bis」のサブテーマといってもよい「無闇/闇雲」へと関心が移行し、今度は「闇雲山脈」を描く意思が顕れた。新たな作品は外壁の左端に描かれ、また写真では右端の水色の山脈も「漂着手術台」として完成された。

|

|

|

|

©Chisato Tomokiyo ©Chisato Tomokiyo |

外壁2作品追加

©Chisato Tomokiyo |

5月29日 八幡

原田真紀

パンパンにはったスナップエンドウの筋は取りにくい。ヘタの部分を軽くおり、つまんで両側の固そうな筋を途中で切れないようそろり剥いていく。展示室の奥は台所だ。中央を陣取る食卓の上は、醤油がこびりついて固まった皿や食べかけのぬか床炊き、手付かずのままのサンドイッチが占拠し、物を置く場もない。仕方なく、洗ったままの食器が積み重なった洗い場の隅っこにザルを置いて、黙々と作業をする。吹きこぼれそうな鍋に剥き終わったスナップエンドウを入れ、鮮やかな緑を箸でさっと混ぜながら、先ほど起こったことを振り返ってみる。あれはトークなのか。演劇?それともパフォーマンス。どこまでがノンフィクション…?

「鱧だ!」

「わーい、夏の風物詩!」

細かく骨切りされ、一口大に切られたみずみずしい鱧が沸騰した出汁をくぐると、くるんと花が開いたように身がパンとはじけ開く。

「その瓶の梅干し、15個くらいたたいて!」

ギャラリーオーナーから次々指示が飛ぶ。鱧といえば梅肉ソース。箸でつかむと、ほろんと溶けそうな柔らかい梅の実を包丁で細かくたたいていく。台所にツンと爽やかな香りが漂い、唾がにじんできた。その間も、さきほどの出来事をはじめから思い起こそうと試みるが、どうもうまくいかない。それは一つのストーリーというようより、断片の連なりであったからか、またはまだその最中と思うほど、時間も空間も途切れることなく体にまとわりついていたからか。たたいた梅肉を小皿に盛ると、少々のみりんと醤油がかけられ、庭から摘んだばかりの山椒の実が丸ごと散りばめられた。

〇

FK28zak(6)-bisのオープニングイベントは村田峰紀のパフォーマンスで幕を開けた。ううおおん、んんぐうういいう。木箱から荒い息遣いとともに、唸り声が漏れる。白い木箱を頭に装着し、黒いボールペンで合板に渾身の力を込めドローイングしていく。途中で芯が折れても、しばらくはそのままガリガリとボールペンの本体の先を押し付け、板の表面がけば立っていた。作品や展示台をぬうように、所せましとおかれた椅子に観客は座っている。集中して見ていると、こちらも息を吸うタイミングを失いそうになる。時折ドアから吹き抜ける風に少し心が落ち着いた。村田は小型マイクを装着していた。音声を文字に変換するアプリによって漏れる声は瞬時に言語化され、背後の壁に投影されていく。意味を孕まないはずの音声が、中には「そういう芸へぇへぇーいかわいい。」「音芸家ねぇ。」「もう。ねえ。はい。今の日本の運用兵がいい。」「コストを負担」などと変換され、意表を突かれる。言語と行為の間に、捉えがたい奇妙な関係性が生まれては消えていく。あふれる言葉は、人間の暴力性や痛々しいまでの情念が時おり透けて見える一途な行為の意味を逆に削ぎ落し、純化していくようだった。

40分くらい続いただろうか。終わるころにはボールペンが16本床に散らばっていた。しばらく体の力が抜けそのまま椅子に座っていたが、気分転換にギャラリーの表に出た。室内よりは多少涼やかか。動物病院を一部改装したこのスペースは、オーナーの実家だ。どこからでも目に付きそうなグレーを帯びた空色の一軒家。展示室には手術台や手術用の照明器具がそのまま残り(ギャラリー名“Operation table”の由来でもある)、壁もタイル張りで、病院の処置室の雰囲気が今も漂う。この個性的な空間を、アーティストたちは見事に自分の表現世界へと取り込んでいくから毎回驚嘆する。

「なんだかこっちまで苦しくなりましたね…。」

そんな立ち話をしながら、これまで展示した作家たちの作品が設置された病院の外壁をぼんやり眺めていた。

そろそろメインイベントのトークが始まる。会場に戻り、運ばれてきた紅茶をすすった。Old Noritakeの大ぶりなティーポットにたっぷり入っている。ビールもあったが、やや干からびた体に一気に酔いが回りそうなのでやめておいた。

今年で6回目を数える福28zaki(Fk28zaki)は友清ちさとのディレクションによる、作品展示とパフォーマンスを主体としたプロジェクトだ。4回目までは福津市の旧玉ノ井旅館を舞台とし、昨年5回目は東京で、そして今回は北九州での開催。海岸沿いに面する旧玉ノ井旅館は100年前の建物をそのまま使って、住人である安部文範が現代美術展を企画したり、映画や音楽鑑賞会を開いたりする文化サロン的なスペースだ。かつて旅館で使われていた調度品なども残る。プロジェクトのはじまりは、福津市出身で大学から東京在住だった友清が地元福岡で作品発表を希望したことだ。たまたま友清の母が玉ノ井旅館の存在を知り、娘に紹介したという。はじめは福岡以外の作家たちを紹介するような形だったが、徐々に地元作家との交流が生まれ、参加作家も福岡在住者が増えていく。往時の忍ばせる古い旅館のあらゆるスペースに展示していたようだ(旅館には別の展覧会で訪れたことが幾度かあったが、このプロジェクトはこれまで実見したことがない)。今回は〈bis〉として、北九州に場所を変えたが、旅館と同じくオーナーの居住スペースと連なるギャラリーという設定は同じだろう。参加作家は、過去にも参加経験がある映像作家/美術家の大木裕之と酪農家/美術家の松野真知、そして友清の3人だ。

観客がぼちぼち席に着き、はじまる気配がしつつも、なかなかトーカーの方が揃わない。松野は丸椅子に座り、俯いたままじっと待っている。友清は落ち着かない様子であちこち歩き回る。大木は…なにをしていただろう?はっきりと思い出せないが、展示室の片隅が大木の滞在スペースになっていて、布団一式に大木の持ち物であろう鞄や脱いだままの服、レシートやごみ、ウィスキーの空瓶が無造作に散らばっているという、見覚えあるスタイル。トーク中、大木はその布団の上に座ったり、もぐりこんだりしていた。

ようやく友清が、プロジェクトの趣旨や経過について語りだす。このプロジェクト自体が自分の作品の一つというスタンスだそう。その後、他愛のない3人の会話から、昨晩台所で食卓を囲み、「むやみ(無闇)」と「やみくも(闇雲)」の違いについて語りあったこと(友清はこの様子を急ピッチで映像化している)、その時点で大木の映像が完成していないと知り、オーナーが大至急制作するよう後押ししたこと、友清と大木の間に展示場所をめぐって何かしらの議論があり、ギリギリで現状に落ち着いたことなどが伺い知れた。イベント開始予定時刻の30分前にギャラリーに到着したが、まるでインストール中のような現場のざわめきはこのためだったか。

友清はドローイングやオブジェ、映像のインスタレーションで構成される「文字を書くために」(2019/再構成)や「風景と風景画の間」(2019/再構成)、できたてほやほやの映像「闇雲 ヤミークモ」(2019)、模造紙に埋め尽くされた言葉の作品(社会的関心や現在の自分の状況と、制作テーマとを紐づけ、或いは紐解きながら手探る図解にも見える)を展示した。長年描いてきた山の作品について尋ねると、特定の山を描いてはないという。強いて言えば、福津市でも山の手に住んでいたこと、幼い時に家族で登山にでかけたことくらいか。しかし、友清の描く山は親しみや愛着から生まれたというより、遠く手の届かぬ存在という一定の距離を感じる。祈りや風景を新しくするための装置としてのイメージも重ねられるという1)。福間と津屋崎が合併して福津市となり、どこにでもありそうな郊外へと変貌を遂げる故郷への複雑な思いをこのプロジェクトのテキストとして記してきた友清。「故郷がなくなるかもしれない。実家はいつまでもないと気づいた」と繰り返していたことが耳に残った。実をいうと、今日ここに足を運んだ理由の一つに個人的な理由もあった。自分の本家でもある、江戸時代から続く津屋崎人形店の行く末について考えることが多くなった。最近は店が開く日も数えるほどになってしまったが、これも変わりゆく景色のひとつといえばそうか。どうにもしがたい現状を前に、このプロジェクトにどこかシンパシーをおぼえたのだと思う。友清が描く山々が、時代に押し流されることのない不動不変の象徴として目に映ってきた。

不意に松野と友清の寸劇が始まった。二人のやり取りをみて、半ばあっけにとられた観客の反応を察知した大木が起き上がる。「これって何ていうんだっけ?えーっと、す、すべったぁ?すべった!!」。紅茶を一口流し込んだ。

浮羽で酪農を営む松野真知。日々の作業や酪農界を取り巻く日本の状況と、表現活動とがそれぞれ分かちがたく連動/展開し続けている。よって作業で使用する器具や配管、飼料などがそのまま表現の素材となることも多い(もしかすると、酪農にも美術的視点が持ち込まれているのかも)。今回も器具や飼料袋、牛乳が通るガラスパイプを松野の腕が支えるようにして力強く握る写真、九州地方のマップなどを構成したインスタレーションであるが、圧巻はドライフラワーと化したケイトウの山だ。かつて宮崎県で口蹄疫が発症したとき、消石灰が消毒として大量消費されたが、ケイトウの産地でもある筑後では、土を中和するために消石灰が欠かせないという。生気を失い茶色く変色しているが、ケイトウの山は生き物の臓器のように生々しい。身近な暮らしの中に隣りあう生と死を、静かに際立たせていた。安心安全な土と種で育まれた飼料を食み、出産し、その乳は血液から作られ、最終的に人の体をめぐり血肉となる。生の循環において立ち現れる切実な問いやきしみ、食をめぐる世界規模の変化とともに、作品は生まれ落ちる。「美術のための美術ではない。」と、以前ほかのトーク2)で松野が語ったことがいつも心に響く。

ここで大木の作品タイトル「イ・キ・シ」について、会場とのやり取り。“生/死”もあるが、“壱岐市”もあるとか(事実、大木は福岡空港到着後、壱岐市に行こうとしたが予定が合わず断念したという)。手書きのタイトルをズームアップした、北九州市内のミスタードーナッツから映像が始まり、資さんうどん、ギャラリー周辺や荒生田神社など、ハンディカメラでここ2日間の足取りを追体験する。編集はできるが、編集したら違うものになってしまうと、自分に言い聞かせるかのように大木が繰り返しつぶやいていた。実は〈イ・キ・シ〉と聞いて、“行きし”(「行きがけ」「行く途中」という中国・関西地方の方言)がはじめに浮かんだ。語彙や映像からそれぞれ勝手にイメージがふくらむ。実はこの時点で、映像はトークのためにパソコンから無編集で出力したものだったので、作品の最終形は見ることはできなかった。飄々とした中にも、大木の実直な語り口から、これは大木作品において何かへと繋がっていく〈行きし〉なのだろう、曖昧とした実感は確かにあった。

大木が語る間、グラつく丸椅子に上ったり下りたりを繰り返す友清。かと思えば、大木の隣にすわり、傘を広げくるくると回してみたり。友清は即興的に、それぞれの場面をつなげ、切り替えていった。大木の映像についてオーナーや会場から「ここは筑豊市場!」など発言が自然とおこり、そのままなんとなく終わりを迎えた。

「一体なんなんよー。」

隣にいた人が苦笑いしながらつぶやく。うん、なんだったんでしょうねと相槌を打った。すっかり冷めた紅茶を飲み干し、レセプション準備のために急に慌ただしくなった台所へ移動した。展示制作の追い込みだった昨日から連続する、ノンストップな劇場をみたのかも。友清は〈暮らしを等身大のアクティブととらえて既存のアクティビズムに限らずに、展覧会自体をもアクティブと考え、作品を活きた建物に配置し、風景に変化を与え暮らしへの自由さを拡張したい〉3)という。展示を含む一連のアクションが、暮らしへの自由さを拡張したかといえば正直その実感は薄いが、自然発生的なその立ち上がりは目撃し得たか。スナップエンドウや梅干しと対峙しながら、思い返していた。

〇

メインディッシュの鱧が美しく盛り付けられ、台所から会場へ運ばれると、その凄まじい引力に負けてついていく。

「鱧うまっ」

あっという間に人だかりができていた。うん、箸でつまんでもブリっとした弾力が伝わる。口に運べばすっぱめの梅肉ソースで一気に目が覚えた。友清母の手料理も並ぶ豪華なレセプションは、かれこれ4時間あまり続いたろうか。レセプションのはじまりから姿を消していた大木。あちこちギャラリー周辺をぶらつき、筑豊市場付近のチョコレート専門店に寄って戻ってきた。果肉たっぷりのストロベリーチョコを一つ頬張りながらふと思った。〈生きていること〉をまるごと表現としていく作家たちが去った後、その気配や今日の出来事の痕跡は展示室に残るのだろうか。彼らのアクションは、ここでどのようなリアクションを生み、先のプロジェクトへと続いていくのだろう。次回があるならば、ぜひ福津の旅館で見て味わいたい。つぶつぶしたイチゴの果肉がいつまでも口の中にざらついていた。

(インディペンデント・キュレーター)

参考資料

・1)友清ちさと「友清ちさと個展 文字を書くために」フライヤーテキスト(2019)

・2)松野真知個展『In The Cycles/いくつもの環の中で』(八万湯/北九州)2016年5月16日オープニングトークより

・3)友清ちさと「FK28Z(6)-bisに寄せて」オペレーションテーブル公式サイト

開催中の「FK28Z(6)-bis」もなかばが過ぎました。

鹿児島在住のインディペンデント・キュレーター、原田真紀さんに展評を寄せていただきました。原田さんは、福岡在住時から十数年、福岡のアートシーンに関わってこられたので、今でもしばしば福岡・北九州のリサーチにみえます。今回はちょうどオープニング・イベントに参加されましたので、そのレポートも含む臨場感あふれるエッセイをいただきました。またこの展覧会のテーマとなっている「フクツ」にご本家があるという、原田さんにとっても縁の深い展覧会となっていたようです。どうぞご一読いただき、オープニングイベントのアクションの余波があちこちに見られる会場をお訪ねください。 展評はこちら

閉幕まであと2週間となる今週末に、会場に出品されて上映中の映像作品とは別に、3作家のこれまでの活動をお知らせできる過去の映像作品やパフォーマンスの記録動画をまとめた上映会を催します。また最終日のクロージングイベントもご案内します。展覧会期、DMやホームページでは7月14日(日)までとお知らせしていましたが、15日が祝日休なので15日を最終日といたします。

会期末イベント「小たまたま映像祭」

2019年6月29日(土)・30日(日)

両日とも14:00~17:00

上映内容:大木裕之監督作品「ターチ・トリップ」(1994)、「あなたがすきです、だいすきです」(1994)、「心の中 Inside Mind」(1999)、友清ちさとパフォーマンス記録「福28ZAKI海浜博覧祭~旧玉乃井旅館にて」(2015)、「Kiyoozeの世界中みんな幸せradio !! 」(2016)、松野真知パフォーマンス記録「ミーツセンター 肉/乳」(2012)、「窓/乳」(2015)ほか。

プログラム、上映時間の詳細は当日まで未定、たまたま3作家が持ち寄ったこのほかの映像作品に代わる可能性もあれば、来場される方のご希望をお聞きし差替えることもあります。

クロージング・イベント

「フクツの民/革命歌を聴く・歌う」

2019年7月15日(月・祝)

15:00-16:30

出演:末森樹(ギター)+山福朱実(歌)

参加料:2,000円(ドリンク付)

終了後、クロージングパーティあり(+500円)

山福朱実は「水はみどろの宮 挿絵版画展」「ああ!愛しのメキシコスープ!II」でオペレーションテーブルではお馴染みの版画家、イラストレーター。1963年、北九州市若松区生まれ。東京での挿画や絵本出版の仕事を経て、一昨年、35年ぶりに若松へ戻り、木版画制作のための「樹の実工房」も移設。共に北九州へ居住することになった東京出身の音楽家、末森樹と組んでギター演奏と歌・朗読によるライブ活動を行っている。「山本糾 ミシンと蝙蝠傘」展の特別イベントとして「稲垣足穂の『一千一秒物語』を読む・歌う・奏でる」にも出演。国際的な抵抗運動の歌として知られる「不屈の民」は山福+末森ユニットのレパートリーで山福はいつも原曲のスペイン語で歌っている。このほか国際歌や反独裁政権の民衆たちに歌い継がれてきた楽曲を中心にしたライブ。